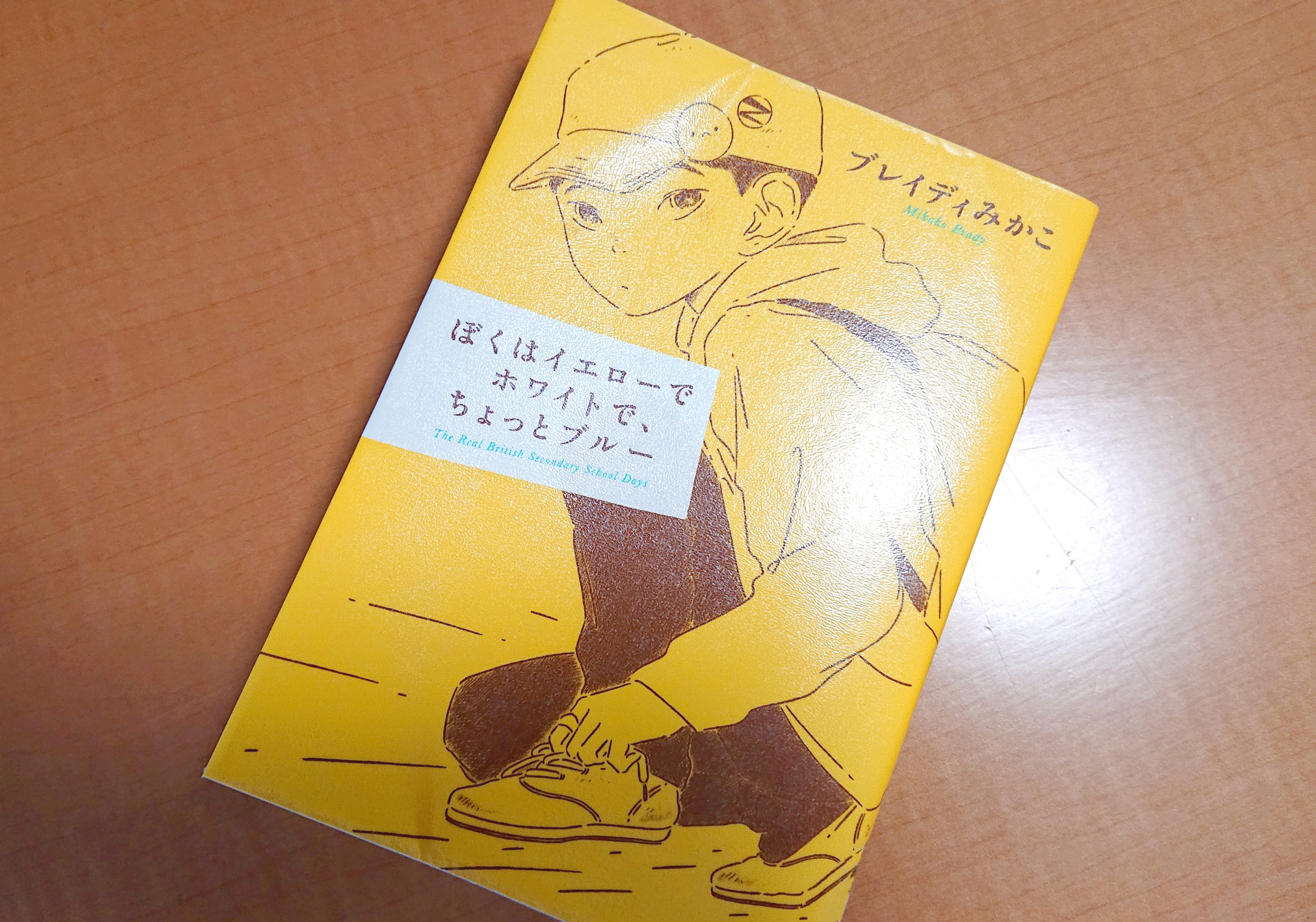

本屋大賞のノンフィクション部門、「ノンフィクション本大賞」受賞作品ということで読んでみた。

「ノンフィクション」と言われると、勝手に固い本をイメージしてしまうのだけれど、これは、とっつきやすい文章で書かれた「エッセイ」本。

ただ、なかなかユーモラスな、軽やかな感じで書かれているのだけれど、内容は深い。

それはこの「エッセイ集」を書いている作者が、社会学に詳しく、イギリスの社会問題を取り上げたコラムを書くことを、一つの生業にしているような人だからだろう。

「エッセイ」は、切り取り方が重要だと思う。「普通の人」が書いたエッセイは、ただの日記になる。どんな立場で、どんな視点から一つ一つの出来事を切り取っていくか、それがエッセイの深みとか、質を決めていく。

この本は、ぱっと見、「イギリス人との間に生まれた男の子(中学1年生)を育てる、肝っ玉かーちゃんの話」のように見える。

でも、すべてに、「社会学者」(作者は自らを「社会学者」とは一度も行っていないけど)である作者の視点が入っている。というより、「社会学者」としての作者の心にひっかかった出来事だけが、そもそも選ばれて書かれている。

Contents

この本のテーマと心に残ったシーン

この本のタイトルは、秀逸。長いのに覚えてしまう、キャッチフレーズのようになっている。

ただ、このタイトルからイメージしたのは、「日本人にも英国人にもなれない子供が、アイデンティティの獲得のために頑張る」みたいな話。

もちろん、「日本人にも英国人にもなりきれない」という息子さんの葛藤も描かれているのだけれど、それは本のなかの1割にもならない。

一冊読み終わって心に残るのは、ハーフの子( ブレイディさんが言うには、「ハーフ」というのも差別用語で使っちゃいけないらしいけれど)のアイデンティティ問題ではなく、

- イギリスの貧富の差、それを直に反映する教育の象徴としてのプールの描写

- 貧困層のクラスメートに、リサイクルした制服をどうやって渡すか悩む親子の姿

- 主人公が軽く発した言葉を“差別的”な意味合いに捉え、主人公に抱かせていた赤ん坊をひったくるように校外に出て行ったアフリカ系の女性(息子の同級生の母親)の行動

- 英語しか話せない息子と、英語が話せない祖父(主人公の父親)との、言葉の壁を超えた交流

などだった。

上手い文章と良い文章は違う

こういう本を読むと、文章を書くって、「伝える行為」なんだな、という当たり前のことに、改めて気づかされる。

文章を書く仕事をしていると言うと、「文章が書けないので、文章が書けるってだけですごい」などと言われることがある。

そういう人の話を聞いてみると、「文章が下手だ」とか「語彙が足りない」ということを気にしていることが多い。

確かに、人に何かを伝えるからには、最低限のルールは守らないといけない。主語と述語がねじまがっていたり、接続詞がおかしかったり、句読点の場所が不適切だったりしたら、「伝わる文章」にはならない。

でも、文章で人に何か伝えたい、となった場合、案外必要なルールとか、語彙というのは多くない。

そういう「最低限」だけクリアできれば、「良い文章」を書くスキルは及第点だ。「良い文章」を書くために、「上手い文章」を書くスキルは必ずしも必要ない。

「良い文章」に必要なのは、実は、「視点」であり、物事の切り取り方だ。

この本が評価されたのは、「イギリスという国で暮らす家族の日常」が描かれているからではなく、「社会問題に詳しい作者の目を通して見た、イギリスという国」が描かれているからなのだろう。

※「良い視点」を持っている人が、優れた文章スキルも持っていたら、良い作家になる。「良い視点」を持っている人が、優れた話術を持っていたら、良い講演者になる。「良い視点」を持つ能力は、様々なもののベースとなる資質だと思う。

伝えるために必要な「上手い文章」とは?

そして、純文学でもない限り、文章における「上手さ」というのは、「読みやすさ」であり、「分かりやすさ」なのだということも、改めて感じた。

ブレイディさんの文章は決して文学的ではないけれど、目的を達成するために最適な形であり、それがやはり、この場合は「上手い文章」にもなるのだろうなんてことも考えた。

私自身は、あまり社会的な問題に関心が高いわけではないので、他国の政治事情や社会的な問題について、普通はわざわざ本など買って読まない。

でも、この本は、「面白いエッセイ」を読んでいるつもりで、勝手に政治的、社会的な「知識」がすっと、頭に入ってくる。

こういう形の「ノンフィクション」というのは、大きな可能性を秘めていそうだ。

これからどんどん文字離れ(というか、軽くて短いSNSの文章くらいしか目にしないのが普通の生活)が進んでいった場合、必要な情報は、できるだけ「読みやすい」形で提供されなくてはいけない。

政府も最近、重要な情報は漫画化して広めようとしたりしているけれど、漫画の形式であっても、そのストーリーや台詞が難解だったら意味がない。

本当は難しいことを、軽やかに、楽しく、簡単に伝える技術というのが、今後はますます大切になってくるのかもしれない。

最後の章タイトルも秀逸

この本のタイトルも素敵だけれど、最後の章タイトルも素敵だと思う。

この「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」というタイトルは、連載コラムのタイトルで、そのコラム自体は今もまだ続いているらしい。

だから、本の終わりが 「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」 の終わりではない。

でも、本のラストはこんなタイトルになっている。

「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとグリーン」

日本語には「青二才」などの言葉もあり、「青」は未熟を意味することが多いけれど、英語ではそれが「グリーン」らしい。

そんな解説を挟みながらの、親子の問答と、その問答の結果、作者が至った結論が、すがすがしくて良かった。

この本は、普段ノンフィクションなんて読まないんだけど、という人にほど薦めたいと思った。

ブレイディみかこ

「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」